〒617-0002 京都府向日市寺戸町渋川18-8(東向日町駅から徒歩5分・JR向日町駅から徒歩7分)

営業時間 | 9:00~20:00 |

|---|

定休日 | 水曜・日曜・祝日 |

|---|

ツボ☆コラム

新たなるツボとの出会いを求めて

いわゆる「ツボ」は東洋医学では 経穴(けいけつ) と呼ばれ、鍼灸医学にとってなくてはならない存在です。

経穴は、鍼灸そのものの価値を支える中心的な役割を担っており、その歴史は二千年以上も遡ります。『黄帝内経』をはじめとする古典に記載されて以来、時代ごとに追加・再解釈され、現代でも新しい経穴が提唱されるなど、いまだに発展を続けています。

効果はなぜ生まれるのか?

現代医学的な研究によって、経穴の働きは徐々に明らかになりつつあります。

たとえば、感覚神経や自律神経との関わり、血管や筋肉の走行との一致、関節の機能、さらには軸索反射や体性‐自律神経反射との関連性などが報告されています。

それでもなお、「確かに効くが、現代医学ではまだ説明しきれない」という領域も多く残されています。

臨床のリアルな現場で

臨床では、「長年続いた口の苦味がある一つのツボで軽減した」「しつこい膝の動きの悪さが改善した」といった劇的な変化を目の当たりにすることがあります。

しかし同じ症状の人すべてに同じ効果が出るわけではありません。ある経穴は多くの人に共通した生理反応(胃の蠕動、心拍数の低下など)を引き起こすことが実験的に証明されていますが、実際の患者さんの「つらさ」にぴったり合うツボは人それぞれです。いくつか試みる中で、自分に「ばっちりはまるツボ」と出会うことも少なくありません。

このページの目的

本ページでは、歴史的に重要な十数種の鍼灸古典から経穴の記載を引用しつつ、昭和以降の臨床家による知見も交え、各ツボの 主治症や応用の幅 を整理していきます。

「ツボとは何か」を単なる定義ではなく、歴史・臨床・現代医学の視点から多面的に理解できるような内容にしていきたいと思います。

目次

承泣穴(ST1)について

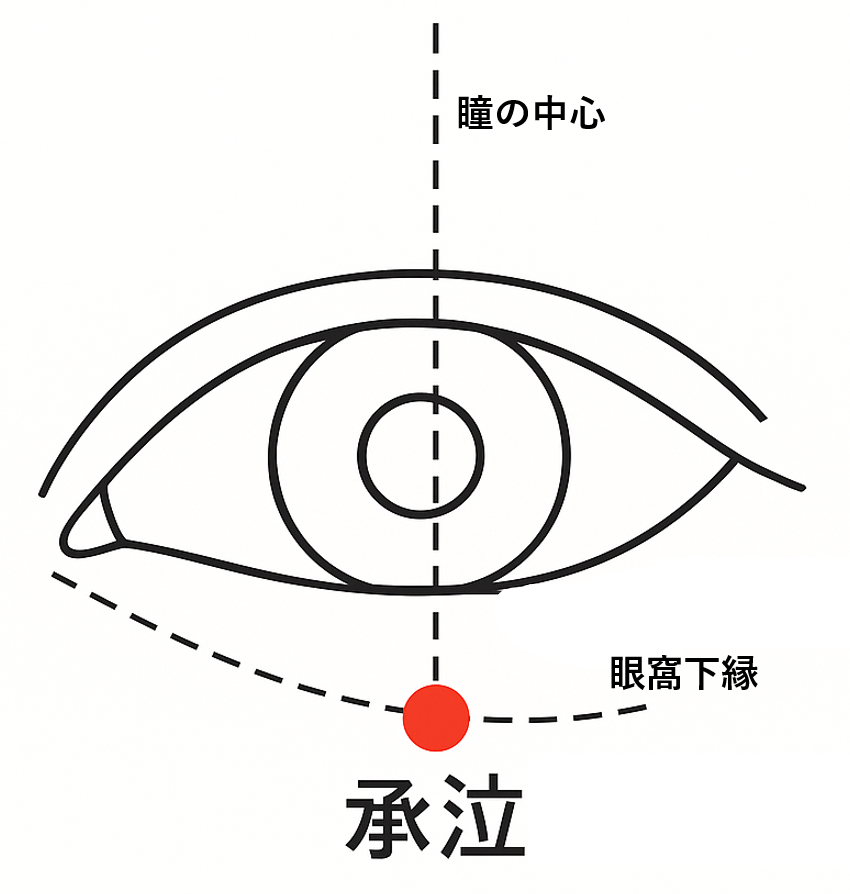

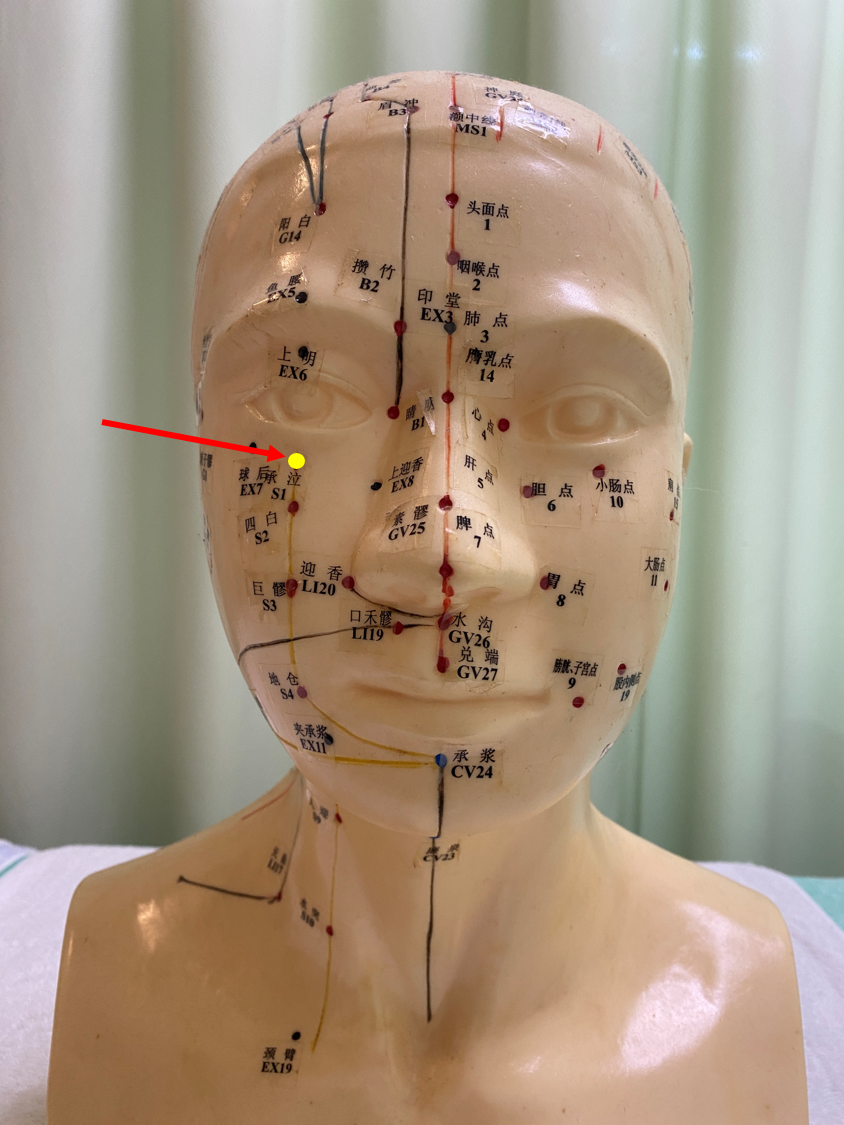

1.承泣の位置

承泣(しょうきゅう)は顔面部にある経穴で、眼球と眼窩下縁の間、瞳孔線上に取ります。

陽蹻脉・任脉・足の陽明胃経が交わる重要なツボです。

名前の由来は、涙がここで受け止められることから「承泣」と呼ばれています。

2.禁鍼・禁灸の注意点

古典には「禁灸穴」とも「禁鍼穴」とも記されています。

- 灸に関しては「目の近くで火を使うため危険」「灸をすると腫れる」と記載されています。

- 鍼に関しては「目が暗くなる(失明の危険、あるいは皮下出血による黒ずみ)」とされ、注意が強調されています。

『鍼灸特殊治療法』には、もし承泣で失明が起こった場合の処置として、「内庭に直刺し、鍼柄を弾きつつ回旋術を行い、速やかに抜鍼する」 と記されています。

3.主治症と臨床応用

承泣の主治症には、以下のような眼や顔面の症状があります。

- 斜視

- 眼瞼痙攣

- 顔面神経麻痺・痙攣

- 目の熱感・赤み・痛み

- 仮性近視

- 夕方になると見えにくい症状

- 流涙症

- 眼瞼炎

中医学でいう「近治作用(局所治療効果)」が多くみられ、主に眼科疾患に用いられます。

一方で、三叉神経痛への記載は古典にはほとんど見当たりません。

4.臨床での使い方

- 仮性近視には睛明、四白との併用が効果的。承泣は上から下に向けて刺します。

- 夕方のかすみ目には、四白・太陽穴・睛明と併用します。

- 顔面神経麻痺の診断では、承泣が垂れ下がる場合「胃経の絡脉に外邪が侵入したため」と判断し、衝陽や隠白を併用する方法が紹介されています。

- 更年期障害や血の道症による視力低下には、肝経より任脈の承泣での治療が有効とされ、『池田太喜男師の世界』にも記載があります。

5.現代における眼科鍼治療や生殖機能との関わり

承泣の使い方として、1970年代に中国で提唱された「眼窩内刺鍼法(眼窩内に承泣穴を含む11穴を取る方法)」が有名ですが、実は1960年代に大阪の鍼灸師・郡山七二による「眼精疲労に対する特殊刺鍼法」が元になったとされています。

また、人相学では承泣の部位を「男女」と呼び、子孫や生殖機能との関連を占う部位ともされました。『奇経八脈の使い方』では、任脉が承泣で終わっていることから、生殖機能との関係を説いています。

6.まとめ

承泣穴(ST1)は、眼のすぐ下に位置するため、眼科疾患や顔面の症状に広く使われる重要なツボです。ただし、禁鍼・禁灸に関する注意が多く記されており、臨床では安全に十分配慮して用いる必要があります。

古典的な知識と現代的な応用を踏まえて、目や顔の不調に対する治療選択肢として理解されるべき経穴です。

7.古典の記載事項

Ⅰ.『素問』・『霊枢』には記載なし。

Ⅱ.『鍼灸甲乙経』

①.「承泣.一名鼷(セイ)穴(ケツ).一名面窌(メンロウ).在目下七分.直目瞳子.陽蹻、任脈、足陽明之会.刺入三分.不可灸.」

現代語訳

別名を鼷穴(セイケツ)または、面窌(メンロウ)という。瞳孔の真下にあり、眼窩下縁の下7分。陽蹻脉と任脉と足の陽明胃経との交会穴。刺鍼は3分。禁灸穴。

②.「承泣禁不可灸.」

③.「目不明.涙出.目眩瞢.瞳子癢.遠視䀮䀮.昏夜無見.目瞤.與項口參相引.喎僻口不能

言.刺承泣.」

現代語訳

目がはっきり見えず、涙が出る。目がくらんで視覚がはっきりせず、意識も朦朧とする、瞳がかゆい。遠くを見ると視界がかすんで不鮮明であり、夕方には物が見えづらい。瞼が痙攣し、顔面神経麻痺や痙攣によって首と口が引きつり、口が片方にゆがみ、しゃべることができない状態。このような時は、承泣穴に鍼を刺す。

Ⅲ.『千金要方』

①.「承泣.在目下七分.直瞳子.不灸.」

Ⅳ.『千金翼方』

①.『千金要方』に同じ

Ⅴ.『素問注』

①.「承泣.二穴也.在目下同身寸之七分.上直瞳子.陽蹻任脈足陽明三経之会.刺可入同身寸

之三分.不可灸.」

Ⅵ.『医心方』

①.「承泣.二穴.一名鼷穴.一名面窌.在目下七分.直瞳子.刺入三分.不灸.○主.目不明.涙出眵.瞳子痒.遠視.喎噼.」

Ⅶ.『太平聖恵方』

①.「承泣二穴.在目下七分.直目童子陥中.是穴.蹻脈任脈足陽明之会.主療眼喎目不正.口喎目瞤.面動葉葉然.牽口眼.熱疼赤痛.視䀮䀮.冷涙.眼瞼赤.鍼入四分半.得気即瀉.特不宜灸.若灸無問多少.三日以後.眼下大如拳.息肉日加長.如桃許大.至三十日定都不見物.妨或如五升許大.」

現代語訳 (前半)

承泣は左右二穴ある。瞳孔の真下で、目の下七分の陥んだところに取る。ここは 蹻脈・任脈・足陽明胃経 が交会する部位である。治療対象は、

• 片眼が偏って正しく見られない状態(斜視)

⇒眼喎目不正

• 口がゆがむ、まぶたがぴくぴくする(眼瞼痙攣)

⇒口喎目瞤

• 顔がぴくぴくとけいれんし、口や目が引きつる(顔面神経麻痺・痙攣)

⇒面動葉葉然.牽口眼.

• 目の熱感・赤み・痛み

⇒熱疼赤痛.冷涙.眼瞼赤.

• 物が見えにくい

⇒視䀮䀮

• 涙目(流涙症)

⇒冷涙

• まぶたが赤く腫れる(眼瞼炎)

⇒眼瞼赤

といった症状である。

現代語訳 (後半)

鍼は深さ四分半まで刺す。得気があればすぐに瀉法を行う。ただし、この穴は特に灸をしてはならない。もし灸をすれば、灸の多少にかかわらず、三日後には眼の下が拳のように腫れる。息肉(いわゆる肉芽・腫瘤)が日ごとに伸びて、桃ほどの大きさになる。三十日もすれば、ついには全く物が見えなくなる。妨害(腫瘤の障害)は、時に五升ほどの大きさにもなる。(大げさな表現で危険性を強調しているのであろう。)

Ⅷ.『銅人腧穴鍼灸図経』

①.承泣.二穴.在目下七分.直目瞳子陥中.蹻脈.任脈.足陽明之会.○治.口眼喎斜.目瞤面動.牽口眼.目視䀮䀮.冷涙.眼眥赤痛.禁不宜鍼.鍼之令人目烏色.可灸三壮.炷如大麦.忌如常法.

現代語訳 (下線部)

この穴(部位)は鍼をしてはならない。鍼をすると目が黒ずんでしまうからである。灸ならば三壮、大麦粒ほどの大きさの艾炷で行ってよい。ただし、灸の禁忌は通常の規定に従うこと。

Ⅸ.『十四経発揮』

③.承泣.在目下七分.直瞳子.

⑤.承泣.見足陽明.蹻脈.任脈.足陽明之会也.

⑥.又与任脈足陽明会于承泣(目下七分).以上為陽蹻脈之所発.凡二十穴.陽蹻脈病者宜刺之.

Ⅹ.『鍼灸聚英』

①.承泣.目下七分.直瞳子陥中.陽蹻脈.任脈.胃脈之会.【銅人】.灸三壮.禁鍼.鍼之令人目烏色.明堂.鍼四分半.不宜灸.灸後令人目下大如拳.息肉日加如桃.至三十日.定不見物.【資生云】.當不灸不鍼.【東垣曰】.魏邦彦夫人目翳.自下侵上者.自陽明来也.主目冷涙出.上観.瞳子癢.遠視䀮䀮.昏夜無見.目瞤動.與項口相引.口眼喎斜.口不能言.面葉葉牽動.眼赤痛.耳鳴耳聾.

現代語訳 (下線部)

東垣が言うには「魏邦彦の夫人に目の翳りがあり、下から上に侵してきた病は陽明経に属する。症状は、涙目で涙が出る、上を向くと黒目のあたりに痒みが生じる、遠くを見ると視界がかすんで不鮮明、夕方には物が見えづらい、瞼が痙攣し、顔面神経麻痺や痙攣によって首と口が引きつり、口が片方にゆがみ、しゃべることができない。顔が小刻みに引きつる、目が赤く痛む、耳鳴り・難聴がある」としている。

⑥.承泣目下七分尋.

⑦.禁鍼穴歌:承泣

⑧.或問睛明.迎香.承泣.糸竹空.皆禁灸何也.曰.四穴近目.目畏火.故禁灸也.

現代語訳

ある人が「睛明・迎香・承泣・糸竹空の各穴は、なぜ灸を禁じるのか」と問うた。答えて言うには、「この四つの穴は目に近く、目は火を恐れるからである。」

Ⅺ.『鍼灸大成』

④.承泣.目下七分.直瞳子陷中.足陽明.陽蹻脈.任脈之會.【銅人】灸三壯;禁鍼.鍼之令人目烏色.【明堂】鍼四分半;不宜灸.灸後令人目下大如拳.息肉日加如桃.至三十日定不見物.【資生云】:當不灸不鍼.【東垣曰】:魏邦彥夫人目翳綠色.從下侵上者.自陽明來也.主目冷淚出.上觀.瞳子癢.遠視䀮䀮.昏夜無見.目瞤動與項口相引.口眼喎斜.口不能言.面葉葉牽動.眼赤痛.耳鳴耳聾.

⑦.附辯 或問:睛明、迎香、承泣、絲竹空,皆禁灸何也?曰:四穴近目,目畏火,故禁灸也。

Ⅻ.『医経理解』

①.「穴名解」言泣下則此相承也

現代語訳

言葉を発し、涙を流すとき、その気が下に伝わってきて、ここで受け止められる。だから“承泣”と呼ぶ。

※『医経理解』は、清代の医家、程知述によって1653年に著された東洋医学の古典

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

<営業時間>

午前9:00~午後8:00

※水曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。